建設資材のコスト削減術

ここ数年、建設ラッシュや原材料・物流費の高騰により、建設資材価格は高い水準で推移しており、建設資材の調達コスト削減は多くの建設会社の課題となっています。ここでは、建設資材のコスト削減のポイントをご紹介します。

コスト削減アプローチ

建設資材の調達コスト削減のアプローチには大きく以下4点あります。

- 本体(契約内容含む)の適正化

- 集中購買(ボリュームディスカウント)

- 競争環境導入

- 商流の見直し

これらのアプローチを検討し、現状に合ったものを選択することで効果的にコスト削減を図ることができます。

ここでは、それぞれのアプローチについて詳しく説明します。

1.本体(契約内容含む)の適正化

建設資材の調達コスト削減のアプローチとして、まずは本体(契約内容含む)を適正化するアプローチをご紹介します。このアプローチでは、調達品自体、もしくは現状の契約内容といった直接的に本体に関わる部分について見直すことで、コスト削減を図ります。

見直しするポイントは、大きく3点①調達品自体、➁価格取決め方法、③オペレーションです。

①調達品自体の見直し

調達品自体の見直しでは、モノ自体を見直すことでコスト削減を図ります。具体的には、品質/グレードは適正かどうか(オーバースペックではないか)、より安価な代替品で目的達成ができないか、同等品にも関わらず拠点ごとに多品種調達しているものはないか(調達品を統一することによるボリュームメリットを出せないか)、購入ではなく内製化した方が安価ではないか、という点を検討していきます。

②価格取決め方法の見直し

価格の取決め方法を見直すことで、調達単価の比較を容易にし、適正な価格を実現します。具体的には、調達標準単価の導入(現場ごとに属人的に価格を取り決めている場合には、実績データを基にコストテーブルを作成しコストテーブルを基にした協議にする)や、

項目別に費用分解(取決めが「一式」となっており内訳が不明であったものに関して、項目分解した見積を依頼するようにし内容精査や単価比較を実現する)、

取決め単位の変更(例.サイディング材:元々、本数で取り決めていたため、端の1本に満たない箇所も1本と数量計上されていたが、m取決めとすることで必要m以上分についての費用請求がなくなった)

などを検討していきます。

③オペレーションの見直し

オペレーションを改善することで、サプライヤー側のコストを抑え、抑えられた費用を自社にも還元してもらいます。サプライヤー側の抱える課題をヒアリングし、自社が見直すことによって改善できることはないかという視点で検討していきます。具体的には、発注頻度やロットの見直す、年間の発注量を決めておき自社または取引先で在庫保有をする、納品時間帯を緩和する、配送ルートを効率化する、納品先を集約する、加工を内製化する、といったものがあります。

これらを検討する際には、現状から変更する際に発生するコストについても考慮することが大切です。例えば、③オペレーションの見直しにおいて、加工を内製化する場合、工場の固定費等を考慮し比較検討していくことが重要になります。

調達品ごとにそれぞれのポイントについて、譲れる条件、譲れない条件を見極めながら検討し、場合によっては複数のポイントを組み合わせることで、効果的にコスト削減を実現できます。

以下2つの事例をご紹介します。

・事例A:「価格取決め方法の見直し」に関して、コストテーブルを用いた協議の実施によりベストプライスでの安定した購買が実現した事例

・事例B:「オペレーションの見直し」に関して、納品時の制約緩和によりコスト削減が実現した事例

[事例A] コストテーブルを用いた調達標準単価の導入

✔背景

某設備会社では、ターボ冷凍機の購入単価の取決めを各購買担当者が個人で実施しており、発注実績データは蓄積していたが、大量多種のため有効活用ができず、協議が属人化していた。

✔課題

蓄積した発注実績データを有効活用することで属人化した協議から脱却、ベストプライスでの安定した購買の実現。

✔アプローチ

陳腐化したデータを整理し、適切なコストドライバーを設定。

一定の傾向が確認できたため、コストドライバーである形式冷凍トンを基準 としたコストテーブルを整備し、それに基づく購買を行うようにした。

✔見直しのポイント

適切なコストドライバーを設定できるかがカギとなる。一見、根拠なくばらついているように見える発注実績データも、一度陳腐化したデータを整理し傾向を見てみることが重要。また、同一サプライヤー内で単価がばらついている場合には単価差の要因をサプライヤーにヒアリングするのも効果的。

[事例B]納品時の制約緩和よる調達価格の見直し

✔背景

某ハウスメーカーでは、住設機器のメーカー集約が営業上不可能であったため、

調達価格(掛率)の協議を積極的に行っていなかった。

✔課題

取引量以外の要素での協議の実施による調達価格(掛率)の適正化。

✔アプローチ

オペレーション部分の改善によるコスト削減を取引先へ提案。

ヒアリングにより、納品時の制約が取引先のネックとなっていたことが発覚したため、

納品時間の緩和と納品場所の変更によりコスト削減を実現した。

✔見直しのポイント

住設機器の調達価格(掛率)は、取引量に応じて決定される基準となる掛率に、取引量以外の要素(最新製品⇔型落ち製品、通常製品⇔キャンペーン製品、都度発注⇔まとめて発注、発注ロット少⇔多、納品時間の制約多⇔少、納品場所分散⇔集約、配送距離長⇔短、在庫保有不可⇔可、など)を考慮して最終的に決まるため、取引量の変更が難しい場合でも、その他の条件を見直すことで、調達価格(掛率)適正化の余地がある。

2.集中購買(ボリュームディスカウント)

次に、集中購買(ボリュームディスカウント)についてご紹介します。このアプローチでは、取引先が複数社に分散している調達品について、取引先を集約することでボリュームディスカウントを図ります。

集約方法としては、以下3点があります。

- 広範囲に対応できる企業の取引エリアを拡大

- エリア内で5-6社以上に分散している場合は取引先を2社程度へ集約

(現在の調達品を前提とした集約/現在別の取引先から調達している2品目以上の調達品についても1社に集約) - 1,2を組み合わせて全社的な集中購買に切り替える

対応可能エリアや取引可能数量・品目を取引先にヒアリングし検討を進めていくとよいでしょう。全体最適な購買を実現するためのポイントとして、配送費が高額な調達品などは支店・現場毎に購入した方がトータルコストが安くなる場合もあるため、一律に集中購買を目指すのではなく、全体のコストを見ながら 「集中購買に向いているもの」 と 「支店・現場別購買に向いているもの」 を選別していくようにしましょう。

集中購買は取引先にとってもメリットが大きく協議に応じてくれやすいアプローチであるため、取引先へも積極的に相談しながら検討していくとよいでしょう。

[事例C] 集中購買と現場別購買の最適ミックス

✔背景

某建設会社では、購買を現場別に実施しており、会社全体としてのスケールメリットを生かした協議ができておらず、単品発注単価での購買となっていた。

✔課題

全社集中購買によるボリュームディスカウントの実現。

✔アプローチ

現場別に購買していた主要機材の一斉点検を行い、一部に集中購買を導入。 一律で集中購買を目指すのではなく、モデルエリアを選定して、現場別に購買に向いている調達品を選定しながら、現場にとってQCD(品質・コスト・納期)よく、無理のない調達方法を模索したことで、全体最適な購買を短期で実現した。

✔見直しのポイント

一律に集中購買を目指すのではなく、「集中購買に適した調達品」 と 「現場別購買に適した調達品」 を選別したことがポイント。また、コスト面だけでなく、品質・納期等現場でのオペレーションを考慮することが全体最適を目指す上で重要となる。

3.競争環境導入

次に、競争環境導入についてご紹介します。このアプローチでは、調達先が独占・寡占となっているために価格が高止まりしている調達品/エリアについて、複数社への相見積もり等により競争環境を創出することで効果的な協議の実現を図ります。

競争環境を導入するには、一度、業界団体や協会への問合せや年鑑でのリサーチ等で、対応可能なサプライヤーを徹底的にリストアップし、0ベースで検討してみるのがよいでしょう。その際に評価軸を明確化して協議を行うことで競争環境を有効に創出できます。

競争環境を導入しようとする際に多い問題が、そもそも対応できるサプライヤーがいないといったものや、サプライヤーはいるが取引打ち切りをされる懸念から強気で協議ができない、またはサプライヤーにとって自社が重要な取引先ではないため協議に応じてもらえない、といったものです。

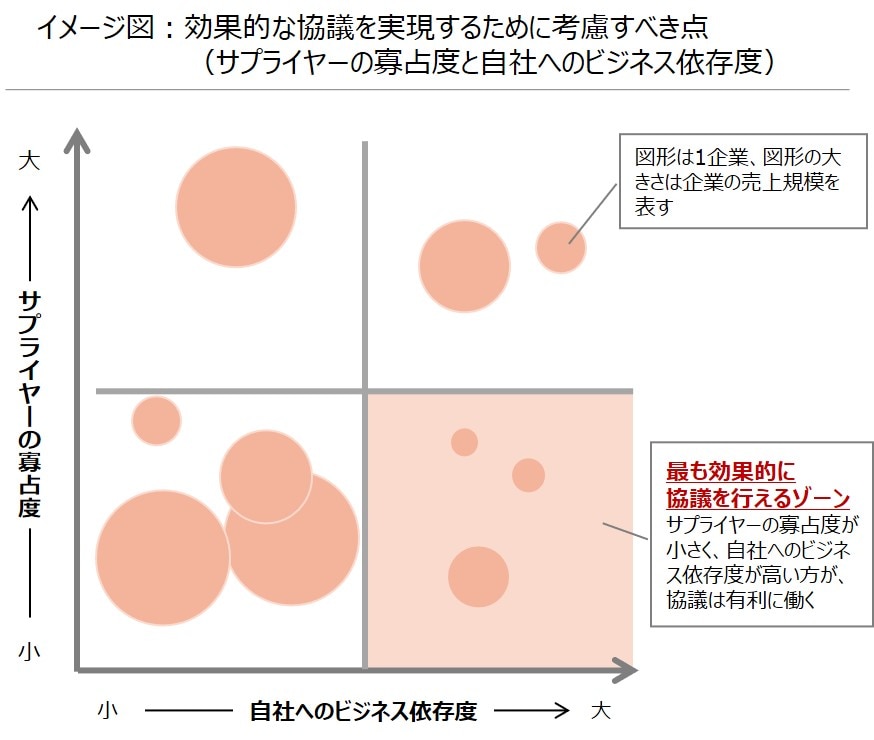

これらを解決するためには2点①サプライヤーの寡占度と➁自社へのビジネス依存度を考慮します。

①サプライヤーの寡占度

対応可能なサプライヤーが多いほど、自社の協議力は上がります。現在サプライヤーが寡占となっている場合には、対応可能なサプライヤーを増やす必要があります。対応可能なサプライヤーを増やすための主要な方法は次の3点です。

- 調達品仕様の汎用化(メーカー指定の撤廃、特殊加工が必要な製品の加工を内製化する、等)

- 調達条件の緩和(多品目を扱える企業という条件を撤廃し、品目ごとに調達先を検討、等)

- 他エリアの企業に寡占エリアへの進出を打診

②自社へのビジネスの依存度

自社へのビジネスの依存度が高い企業(一般的には売上規模が小さい企業の方が、取引量が同じ場合には依存度が高くなる)ほど、競争環境は有効に働き価格協議が自社にとって有利に行える傾向にあります。自社への売上依存度が高いにも関わらず、取引量が少ないサプライヤーに対し、取引量コントロール(自社への依存度が低い企業からの一部シフト)を実施することで、自社への売上依存度が低い企業の取引量を増やした場合よりも、ボリュームディスカウントの幅が大きくなる可能性があります。

これら2点を考慮し、図の右下の領域に可能な限り近づくことで、効果的にコスト削減を実現することができます。

4.商流の見直し

最後に、商流の見直しについてご紹介します。建材の商流パターンは複数存在しますが、このアプローチでは、①商流構成及び、➁商流上の協議相手を検討することにより、コスト削減を図ります。

①商流構成の選定ポイント

メーカーとの直接取引の方が中間会社の利益がかからない分、安価になりやすい一方で、規模の大きい中間会社を介することで、中間会社のボリュームディスカウントにより、メーカー直接取引よりも安価になる可能性があります。

そのため、メーカーとの直接取引か、商社や卸などの中間会社を通すかは比較検討が有効です。ただし、住設機器などは、商流に関わらず販売価格をメーカー側が決定しており、商流の変更が価格に影響を及ぼさないため、自社への販売価格の決定権がメーカー側にあるのかどうかは把握しておく必要があります。

➁協議相手の選定ポイント

商流上のどのプレーヤー×事業所×人と協議をするかによっても価格は変わってきます。踏み込んだ価格を出してもらうためには販売価格の決定権のあるプレーヤー×事業所×人と協議を行うことが有効です。

プレーヤー

調達品やメーカーによって、販売価格をメーカーが決定しているか、実際の取引企業が決定しているかが異なるため、これまでやり取りやヒアリング等で販売価格を決定しているプレーヤーを見極め、販売価格を決定しているプレーヤーと協議を行うようにします。一般的に、住設機器やサッシ等はメーカーが販売価格を決めていることが多く、副資材等は販売会社が販売価格を決めていることが多くなっています。

事業所

複数エリアで取引をしている場合、本社相手に全体ボリュームにて協議を行うのが効果的です。また、1エリアでの取引の場合でも、踏み込んだ価格の決定権は本社にあることが多いため、本社とのやり取りがよいでしょう。

人

可能な限り、裁量の大きい上席の方とのやり取りが温度感も直接伝わるため好ましいです。また、話が担当者止まりになることを防ぐために、会社宛てに書面にて協議依頼をすることも有効です。

建材の商流上には複数のプレーヤーが存在することが多く非常に複雑ですが、商流の変更や、価格協議先の変更など、複雑である分、検討余地があるポイントともいえます。一度取り組んでみるとよいでしょう。

以上、建設資材の調達コスト適正化のポイントをご紹介しました。弊社では、全社標準での調達コストテーブルの整備や集中購買などの実施により、平均▲4%~▲20%、中には▲30%近くのコスト削減を実現しています。

検討すべきポイントが複数あり複雑ですので、自社での検討に手詰まりを感じたら、業界に精通している外部の専門家やコンサルティング会社に依頼するのも有用な手段の一つです。