国、企業、個人が一丸となって取り組む課題である「地球温暖化」。その対策の中でも、事業者の取り組みに大きく関係するのが「温対法(おんたいほう)」です。COP3を機に制定された温対法には、温室効果ガスの排出に関連する対応義務が定められています。しかし、温対法と似た法律「省エネ法」との違いが分からない方も多いでしょう。

この記事では、温対法とは何なのか、その概要と、温対法と混同されやすい省エネ法との違いについてわかりやすく解説します。

温対法とは

温対法とは、正式名称を「地球温暖化対策の推進に関する法律」と言い、別名「地球温暖化対策推進法」と省略する場合もあります。

温対法は、地球温暖化対策に取り組むための枠組みを定めた法律であり、具体的には地球温暖化の原因である「温室効果ガス」の排出量に関する報告義務および排出量抑制を課しています。法律制定の背景には、世界中で発生している異常気象の頻発化および深刻化が大きく関係しています。

温対法が制定されたのは1998年であり、これは前年に開催された「気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)」がきっかけでした。この協議で採択された「京都議定書」の目的である“先進国および市場経済移行国の温室効果ガス排出の削減”を主軸とし、世界各国の自治体、事業者、国民が一体となって取り組むように定められたことを受けての事でした。

また、温対法が自治体と密接な関わりを持ち始めたのは、2013年にカンクンで開催されたCOP16です。この協議では、地球温暖化対策本部の設置や温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度が制定され、対象事業者に対して温室効果ガスの排出量情報の提出義務が課せられました。

温対法と省エネ法の違いは

今回の主題である「温対法」とは別に「省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)」という法律があり、両者とも温室効果ガス排出量の報告義務があることから、よく内容が混同されています。

いまいち違いが分かり難い「温対法」と「省エネ法」について、以下の3点での違いを解説します。

- 目的の違い

- 対象者の違い

- 罰則の違い

目的の違い

温対法は前述したとおり、地球温暖化対策の推進のために制定されました。一方省エネ法は、オイルショックを機に設けられた法律であり、エネルギーを効率よく利用していくために制定されました。つまり、それぞれの目的が異なります。

温対法は、温暖化防止や温室効果ガスの排出抑制を目的としていますが、省エネ法はエネルギー使用の合理化、電気需要の平準化であることから、対象となる物質が少し異なります。その違いは次の通りです。

温対法の対象物質

- 二酸化炭素

- メタン

- 一酸化二窒素

- ふっ化硫黄

- ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

- パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの

省エネ法の対象物質

- 燃料(石油、ガス、石炭)

- 燃料を熱源とした熱と電気

エネルギー全体を対象とする省エネ法と、エネルギーの一部である温室効果ガスを対象とする温対法。対象としているエネルギーの範囲が異なることから、取り組み方に違いがあるのです。

対象者の違い

温対法と省エネ法は、対象事業者とその人たちに課せられた義務が異なります。その違いは次の通りです。

|

|

温対法

|

省エネ法

|

|---|---|---|

|

対象者

|

以下に示す規定規模を超える事業者

非エネルギー起源のCO2および6種の温室効果ガス排出業者(二酸化炭素換算で3,000t/年以上かつ常時使用する従業員が21人) |

エネルギーを使用するすべての事業者(努力義務)

以下に示す規定規模を超える事業者

|

|

義務

|

温室効果ガス算定排出量の報告(毎年)

|

エネルギー管理者等の専任義務

エネルギー使用状況等の定期報告義務(毎年)

中長期計画の提出義務(毎年) |

温対法は、条件を満たす事業者のみが対応することに対し、省エネ法は「エネルギーを使用する事業者全て」に努力義務が設けられています。また、省エネ法で定められている規定条件に対して、温対法は温室効果ガスを発生する事業者も対象に加えられています。似ている部分の多い2つの法律ですが、対象事業者の細分、義務の量・内容が少しずつ異なることが分かります。

罰則の違い

温対法と省エネ法の中でも注意しておきたいのが罰則に違いがあることです。対象事業者が義務を無視すると、次のような罰則が発生します。

|

|

温対法

|

省エネ法

|

| 罰則

|

|

|

ここから分かるように、温対法は1つの規定だけ満足すれば罰金がありません。また罰金が発生した場合にも20万円以下と、そこまで高額ではありません。一方、省エネ法は3つの規定をクリアしなければ、最低でも50万円以下の罰金が課せられるという違いがあります。

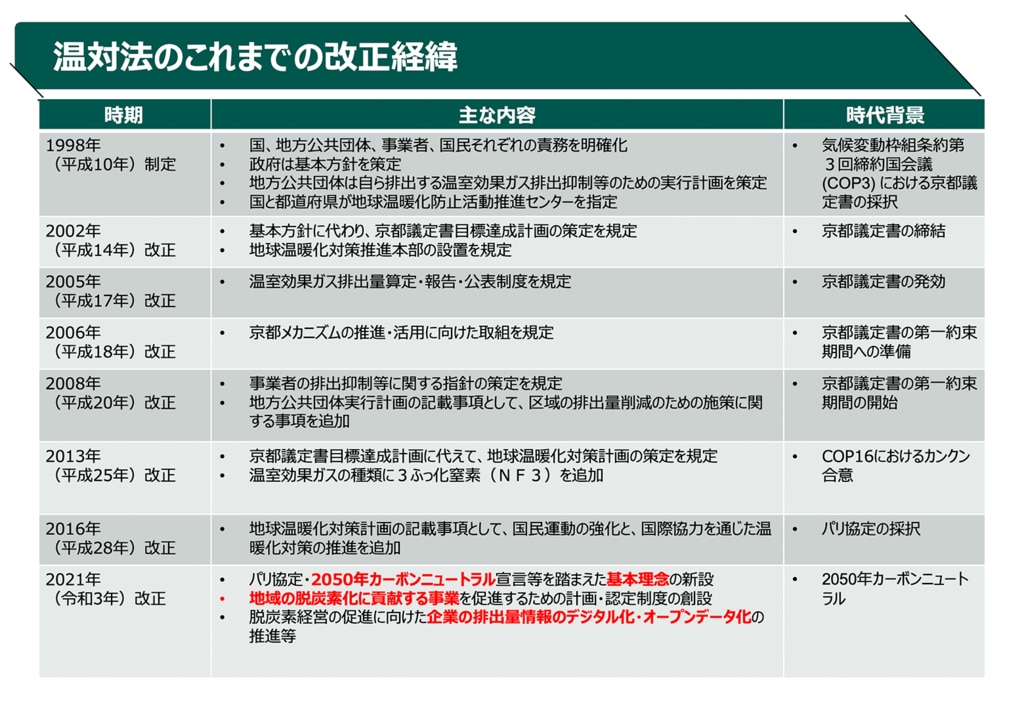

温対法の改正

1997年開催のCOP3を契機に制定された「温対法」は、現在に至るまでに7回の法改正が行われました。そのうち、最新の改正が2021年に行われたので、その改正のポイントを解説します。

- 基本理念

- 地域の再エネ導入の促進

- 排出量情報のデジタル化

出典:環境省 脱炭素ポータル

基本理念

以前までの温対法は「目的」のみが記されていましたが、2021年の法改正に伴い、「パリ協定」「カーボンニュートラル宣言」といった基本理念が設けられました。

“いつまでに目標を達成する”といった、地球温暖化対策に関する中・長期的な方向性が法律に明記されたことから、自治体や事業者が確信をもって地球温暖化対策に取り組めるようになっています。

地域の再エネ導入の促進

法改正の中では、地域の再エネ導入促進に関する計画・認定制度が創設されました。

環境省のHPより、2022年7月時点で758自治体が「2050年までにCO2排出実質ゼロ」を表明して取り組みを進めています。しかし、カーボンニュートラルの実現には、費用や地域内の合意形成といったトラブルが発生しやすく円滑な合意形成を図りやすくする基盤が必要です。

国と地方公共団体が再エネ施設の整備等による脱炭素化を促進することにより、効率的に合意形成を得られやすくなります。

排出量情報のデジタル化

以前までの温対法は、事業者が排出量情報を紙や電子データとして提出していました。しかし、データ整理や情報開示の手間が必要になることから、本改正で情報のデジタル化が推進されました。

デジタル化を行うことによって、開示請求が不要となり、企業の排出量情報が「見える化」します。企業の脱炭素に対する前向きな取り組みが評価される環境が作られるため、ESG投資が活発化することにも期待が集まっています。

まとめ

以上のとおり、温対法という法律は地球温暖化対策として重要な立ち位置にあり、2050年を目標とするカーボンニュートラルの実現に欠かせない法律です。

現在、環境に関するご相談につきましてはプロレド・パートナーズのグループ会社であるナレッジリーンにて対応させていただいております。ナレッジリーンでは、脱炭素経営やカーボンニュートラル戦略の策定、環境分野の調査業務、計画の立案等、企業の環境経営全般に対する専門的なコンサルティング支援を行っています。環境に関する取り組みでお悩みの際は、ナレッジリーンまでお気軽にご相談ください。